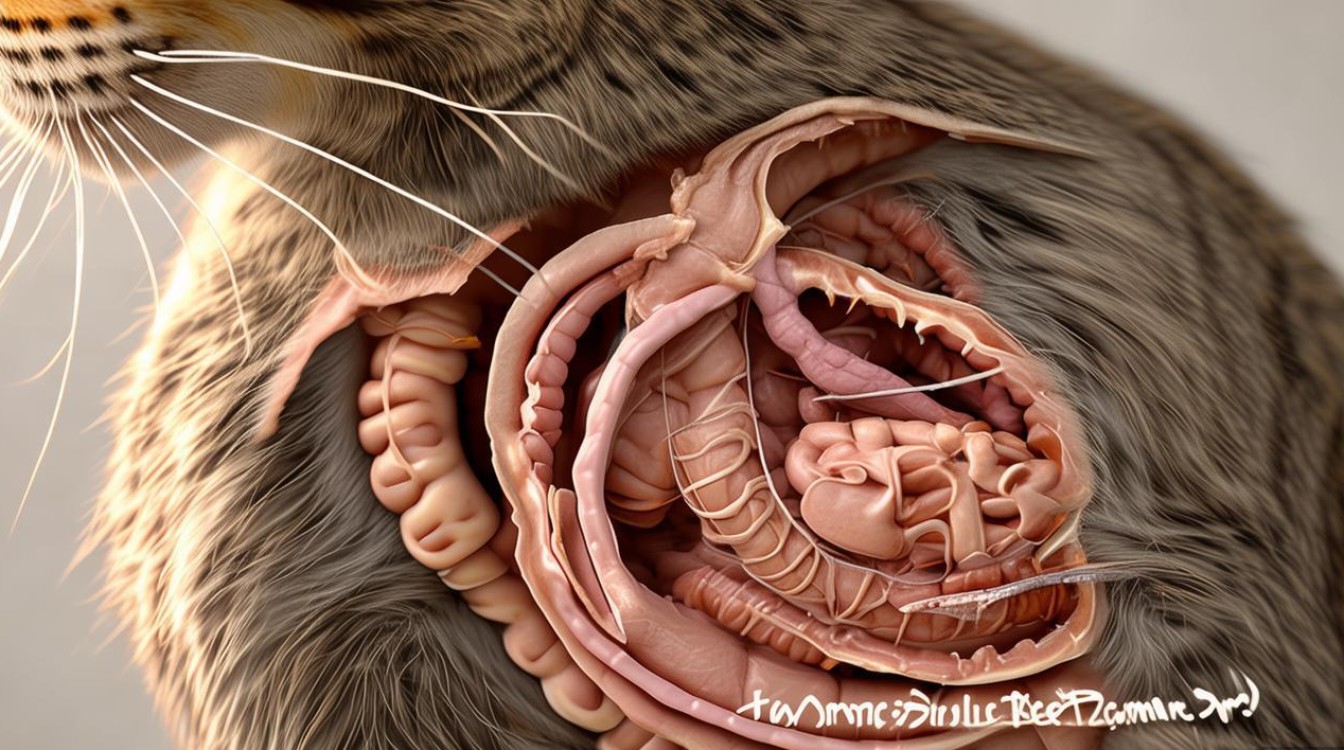

驱虫是猫咪日常健康管理中不可或缺的一环,体内寄生虫(如蛔虫、钩虫、绦虫、心丝虫等)不仅会偷取猫咪的营养,导致其消瘦、呕吐、腹泻、贫血,严重时还可能引发肠梗阻、内脏损伤,甚至通过粪便、 saliva传染给人类,威胁家庭健康,根据猫咪的年龄、生活环境、饮食及健康状况制定科学的驱虫计划,是保障猫咪及家人安全的关键。

不同年龄段的猫咪,驱虫频率差异较大,幼猫由于免疫系统尚未发育完全,且可能通过母体胎盘或哺乳感染寄生虫,驱虫需更早、更频繁,一般建议2月龄以下的幼猫,若确认有感染(如粪便中发现虫体),可在兽医指导下使用安全驱虫药;2-6月龄的幼猫,每月驱虫1次,覆盖常见的蛔虫、钩虫等;6月龄后,若为室内饲养且完全不出门,可调整为每3个月驱虫1次;若为散养猫或经常接触外界环境(如外出、与其他动物互动),则需每1-2个月驱虫1次,降低感染风险,老年猫(7岁以上)因代谢能力下降,驱虫前建议做基础体检(肝肾功能检查),若无异常可按成年猫室内饲养频率进行,若有慢性疾病需遵医嘱调整驱虫方案和药物选择。

驱虫药的选择也需针对性,常见的体内驱虫药成分包括吡喹酮(广谱,对绦虫、吸虫有效)、芬苯达唑(广谱,对蛔虫、钩虫、鞭虫有效)、阿苯达唑(广谱,且对部分线虫卵有杀灭作用)、伊维菌素(对线虫、螨虫有效,但部分猫咪如柯利犬品种敏感,需谨慎使用),不同成分对应的寄生虫种类和使用频率可参考下表:

| 寄生虫种类 | 常见驱虫药成分 | 推荐使用频率(室内猫) | 推荐使用频率(散养猫) |

|---|---|---|---|

| 蛔虫、钩虫、鞭虫 | 芬苯达唑、阿苯达唑 | 每3个月1次 | 每1-2个月1次 |

| 绦虫 | 吡喹酮 | 发现虫体时使用,或每6个月1次 | 每2-3个月1次 |

| 心丝虫 | 伊维菌素、莫昔克丁 | 月度预防(高发地区) | 月度预防 |

| 肺线虫 | 伊维菌素、芬苯达唑 | 每6个月1次 | 每3-4个月1次 |

驱虫过程中需注意细节:驱虫前务必确认猫咪体重,严格按照说明书或兽医建议的剂量给药,避免过量导致中毒;幼猫、老年猫、病弱猫驱虫前最好进行体检,确保身体状况适合用药;驱虫后2-3天内,部分猫咪可能出现轻微呕吐、腹泻、精神不振等反应,通常可自行缓解,若症状持续或加重需及时就医;驱虫期间及驱虫后1周内,需及时清理猫咪粪便,并对猫砂盆、食盆、玩具及生活环境进行消毒,避免虫卵或幼虫残留;体内驱虫应与体外驱虫(如跳蚤、蜱虫)协同进行,建议每月1次体外驱虫,每3个月1次体内驱虫,全面防护。

相关问答FAQs

Q:猫咪驱虫后拉出完整的虫子,还需要再次驱虫吗?

A:需要,驱虫后拉出虫体说明体内寄生虫负荷较高,首次驱虫可能仅杀灭成虫,虫卵和幼虫可能仍残留,建议在兽医指导下,间隔2-4周进行第二次驱虫,以彻底清除体内寄生虫,同时加强环境清洁,避免重复感染。

Q:怀孕的猫咪可以进行体内驱虫吗?

A:需谨慎,不建议自行用药,怀孕期间,部分驱虫药成分(如伊维菌素)可能对胎儿造成风险,若怀孕猫咪确需驱虫,应选择安全性较高的药物(如芬苯达唑),并在兽医指导下使用,最好在孕前或哺乳结束后进行,以降低对母体和幼猫的影响。