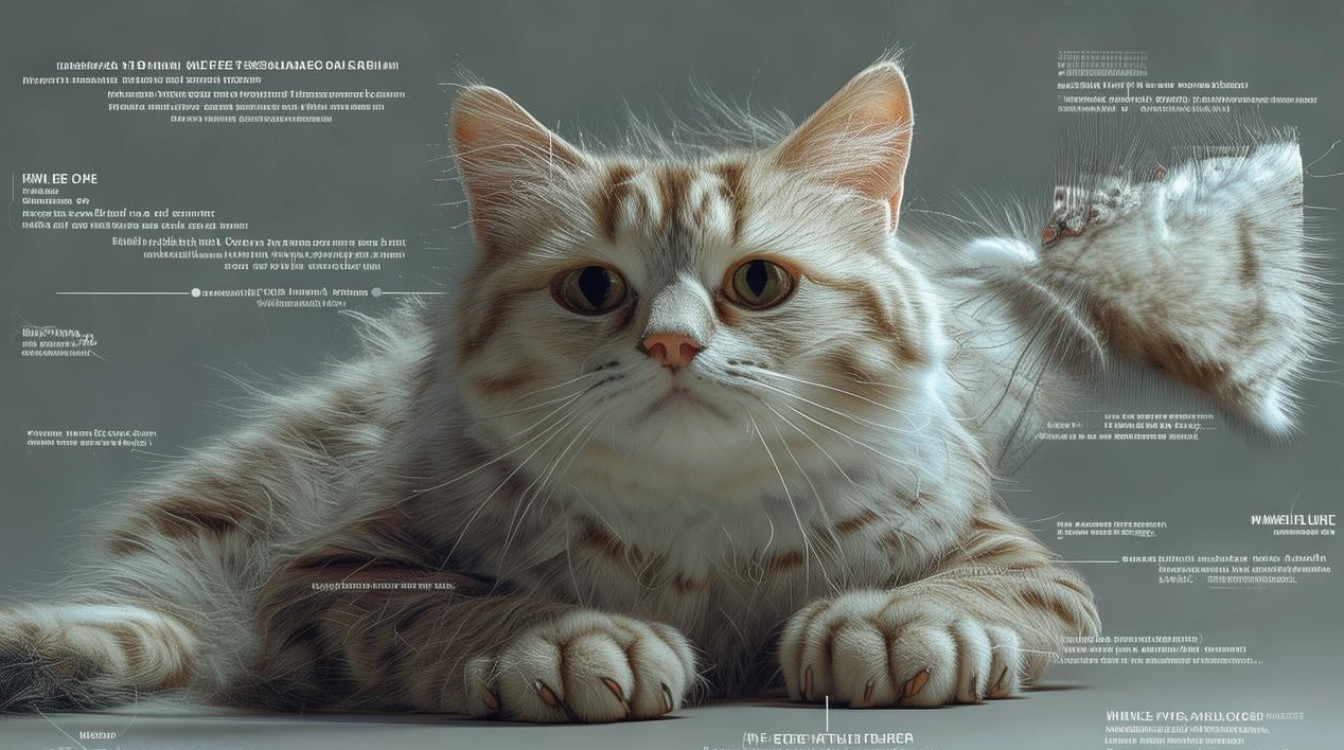

猫咪作为自然界中高度特化的捕食者,经过数万年的进化,发展出了一系列令人惊叹的“特意功能”,这些功能不仅帮助它们在野外生存,更让它们成为人类生活中独特的伴侣,从敏锐的感官到灵活的运动系统,从复杂的行为模式到独特的生理机制,猫咪的每一个“特意功能”都是自然选择的杰作,深刻体现了它们对环境的完美适应。

超凡的感官系统:捕猎与生存的“雷达”

猫咪的感官系统是为高效捕猎而生的精密仪器,其灵敏度远超许多动物,甚至人类。

视觉:猫咪的眼睛是夜视的典范,它们的视网膜中分布着远多于人类的视杆细胞(约是人类的6-8倍),这种细胞对弱光极其敏感,使猫咪在昏暗环境下仍能清晰分辨物体轮廓,更特别的是,猫咪眼球后方有一层“反光层”(tapetum lucidum),如同镜子般将光线反射回视网膜,进一步增强弱光下的视觉能力——这也是猫咪在黑暗中眼睛会发光的原因,猫咪的视锥细胞较少,色觉较人类逊色,它们主要依赖蓝绿色光谱识别物体,对红绿色几乎不敏感,猫咪的瞳孔能从细线状收缩至圆形,精确调节进光量,适应从烈日到月夜的光线变化。

听觉:猫咪的耳朵是“全方位声波接收器”,它们能旋转180度,独立捕捉不同方向的声音,甚至能同时分辨多个声源的位置,猫咪的听觉频率范围在65Hz-64000Hz之间,远超人类的20Hz-20000Hz,不仅能听到人类听不到的高频声音(如老鼠的叫声),还能捕捉到超声波的回波,这为它们定位猎物提供了巨大优势,内耳中的前庭系统同样发达,使猫咪在高速奔跑或跳跃时能保持平衡,即使从高空坠落也能迅速调整姿态。

嗅觉:猫咪的嗅觉是“化学信息解读器”,它们的鼻腔内有2亿多个嗅觉感受器,是人类的14倍以上,能敏锐捕捉空气中微弱的气味分子,更独特的是,猫咪上颚有一对“犁鼻器”(vomeronasal organ),专门用于分析费洛蒙等信息素,帮助它们识别同类、判断繁殖状态、标记领地,甚至感知人类的情绪变化。

触觉:猫咪的胡须( whiskers)是精密的“触觉雷达”,每根胡须根部都连接着神经末梢,能感知周围空气的细微流动,帮助猫咪在黑暗中判断空间大小、感知障碍物,甚至通过胡须的角度变化感知猎物的移动,前爪的肉垫同样敏感,不仅具有缓冲作用,还能感知地面的震动和温度变化,成为猫咪探索世界的重要工具。

灵活的运动系统:无声的“捕猎机器”

猫咪的身体结构是为高效运动而生的,每一块肌肉、每一块骨骼都服务于“静默突袭”的捕猎策略。

骨骼与肌肉:猫咪的脊椎极其灵活,拥有53块脊椎骨(人类仅34块),使它们的身体能弯曲成U形,轻松钻入狭窄空间,肩胛骨与躯干的连接方式特殊,如同“悬浮”的滑轮系统,让前肢在奔跑时能最大限度伸展,步幅可达身长的3倍,后肢肌肉发达,尤其是大腿部的股四头肌,为跳跃提供了强大的爆发力——普通家猫能跳起1.5米高,是自身身高的5-6倍,而野猫甚至能跳过3米高的障碍物。

爪子:猫咪的爪子是“多功能工具”,爪鞘能保护锋利的爪尖,平时缩入肉垫中,行走时无声无息;捕猎或攀爬时,爪鞘会伸出,牢牢抓住猎物或物体,前爪有5个脚趾,后爪有4个,每个脚趾下都有肉垫,不仅缓冲跳跃时的冲击力,还能在行走时减少噪音,实现“静默捕猎”。

平衡能力:猫咪拥有“空中翻正反射”能力,即使从高处坠落,它们也能在0.3秒内通过内耳前庭系统感知身体姿态,转动头部和脊椎,调整四肢位置,最终四肢着地,这种能力源于它们半导管的内耳结构和灵活的脊椎,使猫咪成为自然界中“永不摔死”的动物之一(尽管高空坠落仍可能受伤)。

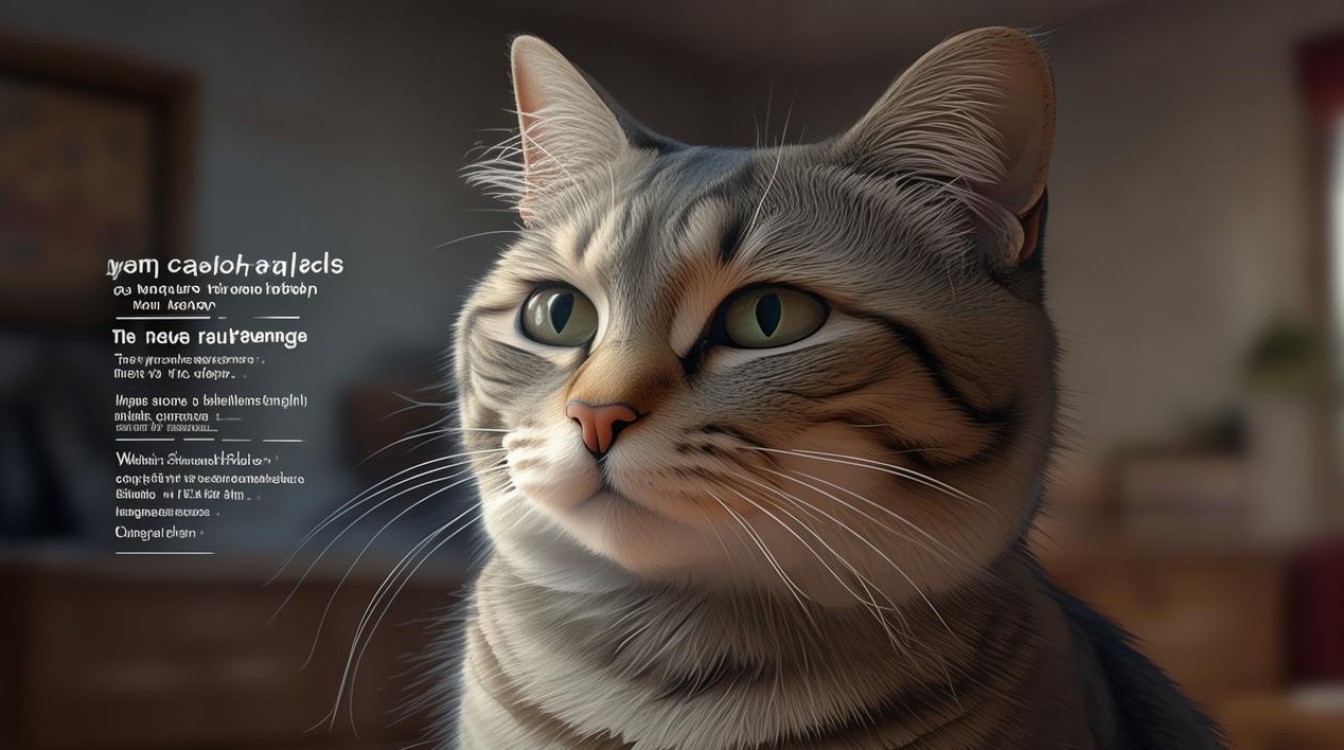

复杂的行为模式:社交与生存的“语言”

猫咪的行为看似神秘,实则蕴含着丰富的生存智慧,许多行为都是其野生祖先本能的延续。

呼噜声:猫咪的呼噜声频率在20-140Hz之间,研究表明这个频率的声波能促进骨骼愈合、缓解疼痛、降低压力水平,通常认为,猫咪在感到满足、安全时会发出呼噜声,但它们在生病、紧张甚至临终前也可能呼噜——这可能是它们自我安抚的一种方式。

踩奶:幼猫吃奶时会用前脚踩踏母猫乳房,刺激乳汁分泌,成年后,这种行为演变为表达满足、怀旧或依恋的表现,当猫咪感到舒适时,会交替踩踏主人的腿或柔软的物体,同时发出咕噜声,这是它们对“安全环境”的本能确认。

埋便便:猫咪的祖先生活在开阔地带,掩盖排泄物是为了避免天敌通过气味追踪自己,这种本能至今保留,即使是家养猫咪,也会在排泄后认真掩埋,既是野生生存策略的体现,也是对领地“清洁”的维护。

梳理毛发:猫咪每天会花30%以上的时间梳理毛发,这不仅是清洁行为,更是调节体温、去除寄生虫的重要方式,群居的猫咪还会通过互相梳理毛发(“allogrooming”)增进感情,建立社会联系。

独特的生理机制:高效“能量转换器”

猫咪的生理结构高度适应肉食动物的定位,许多机制都是为了最大化能量利用效率。

消化系统:猫咪的肠道短(约为身长的3.5倍,食草动物可达身长的10倍以上),且缺乏分解碳水化合物的酶,这使它们能快速消化蛋白质和脂肪,吸收营养,同时减少未消化食物在肠道内停留的时间——这是对肉类易腐烂、易消化的适应。

水分需求:猫咪的祖先起源于干旱地区的沙漠,演化出了“渴觉不敏感”的机制,它们通过猎物获取大部分水分,因此很少主动喝水,这也是为什么许多猫咪喜欢喝流动的水(如水龙头、饮水机),流动的水能刺激它们的饮水本能。

体温调节:猫咪的正常体温为38-39.5℃,比人类高1-2℃,它们汗腺不发达,主要通过肉垫散热、舔毛蒸发降温(唾液蒸发带走热量),猫咪的毛发能形成隔热层,在寒冷环境中保持体温,在炎热环境中则减少热量吸收。

猫咪关键感官与运动能力对比表

| 功能类别 | 具体能力 | 人类/其他动物对比 | 生存意义 |

|---|---|---|---|

| 视觉 | 弱光视力 | 视杆细胞数量是人类的6-8倍,弱光下视力清晰 | 夜间捕猎,躲避天敌 |

| 听觉 | 高频听觉 | 能听到65Hz-64000Hz声音(人类20Hz-20000Hz) | 定位猎物,感知危险 |

| 嗅觉 | 费洛蒙感知 | 2亿+嗅觉感受器(人类500万),犁鼻器发达 | 识别同类,标记领地,感知情绪 |

| 运动能力 | 空中翻正反射 | 3秒内调整姿态四肢着地 | 高空坠落生存,捕猎时灵活转身 |

| 爪子功能 | 爪鞘伸缩 | 爪尖缩入肉垫,行走无声,捕猎时伸出 | 静默突袭,攀爬抓握 |

猫咪的“特意功能”是数百万年进化的结晶,从感官到运动,从行为到生理,每一个细节都指向一个核心目标:在复杂环境中高效生存,这些功能不仅让它们成为自然界顶级的“小型捕食者”,也让它们在与人类共处的过程中,展现出独特的魅力,理解这些功能,不仅能让我们更科学地照顾猫咪,更能让我们惊叹于生命演化的奇妙。

相关问答FAQs

Q1:猫咪为什么会发出呼噜声?一定是开心吗?

A:猫咪的呼噜声主要与喉部肌肉的快速振动(每秒20-140次)有关,产生特定频率的声波,通常情况下,开心、放松的猫咪会呼噜,但这并非唯一原因,研究表明,猫咪在生病、疼痛、紧张甚至临终前也可能通过呼噜声自我安抚,因为该频率的声波能促进内啡肽分泌,缓解不适,判断猫咪情绪需结合其他行为(如尾巴姿态、耳朵位置、是否主动靠近等)。

Q2:猫咪的胡须断了会再长吗?剪掉胡须会影响它吗?

A:猫咪的胡须具有再生能力,剪断或自然脱落后会重新长出,但过程较慢(通常需要数月),胡须是猫咪重要的触觉器官,能感知空间大小、气流变化和物体距离,帮助它们判断能否通过狭窄空间、保持平衡,剪掉胡须会导致猫咪空间感知障碍,影响捕猎和行动能力,甚至引发焦虑,切勿随意修剪或拔掉猫咪的胡须。