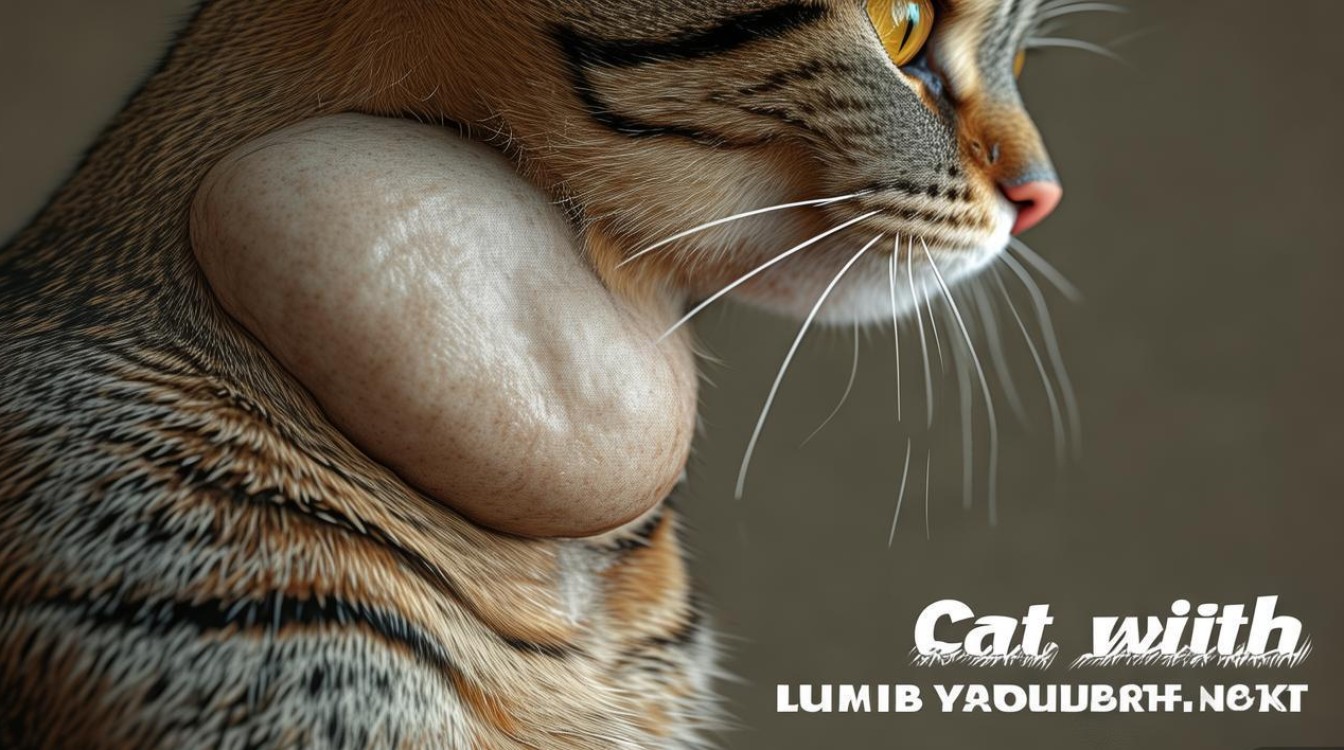

猫咪脖子出现包块是很多主人会担心的问题,可能涉及生理性反应或病理性变化,需要结合具体情况判断,以下从常见原因、初步判断方法、紧急就医指征及家庭护理等方面详细说明,帮助主人科学应对。

猫咪脖子有包的常见原因

猫咪脖子包块的原因多样,大致可分为生理性和病理性两大类,不同原因的特征和处理方式差异较大。

生理性原因(通常无需过度担心)

- 疫苗或药物反应:接种疫苗(如狂犬疫苗、猫三联)或注射药物后,局部可能出现轻微肿胀,称为“接种反应”,这是机体对异物的正常免疫应答,通常表现为柔软、无痛的包块,直径多在1-2厘米,1-2周内可自行消退。

- 皮脂腺囊肿:多见于老年或肥胖猫咪,皮脂腺堵塞导致分泌物积聚,形成黄色、半透明的囊肿,质地柔软,表面光滑,生长缓慢,一般无疼痛感,若不感染可长期存在。

- 脂肪瘤:由脂肪细胞异常增生形成的良性肿瘤,质地柔软、有弹性,边界清晰,可推动,生长速度极慢,通常不影响猫咪健康。

病理性原因(需及时干预)

- 脓肿:多由细菌感染(如抓伤、咬伤)引起,局部红肿、发热、疼痛,触摸时猫咪会躲闪,包块中心可能变软,甚至破溃流脓,常伴随发烧、精神萎靡等症状。

- 肿瘤:包括良性(如纤维瘤、乳头状瘤)和恶性肿瘤(如淋巴瘤、肉瘤),良性肿瘤质地较硬、边界清晰、生长缓慢;恶性肿瘤则可能质地坚硬、固定不动、生长迅速,表面皮肤可能出现破溃、出血,或导致猫咪吞咽困难、体重下降。

- 寄生虫感染:如跳蚤、蜱虫叮咬,局部可能出现过敏反应,形成红色丘疹或包块,伴随剧烈瘙痒,猫咪会频繁抓挠,甚至导致继发感染。

- 淋巴结肿大:脖子是淋巴结分布密集区域(如颌下、肩前淋巴结),当附近组织(如口腔、咽喉、耳部)发生感染(如牙周炎、耳螨)或全身性疾病(如猫白血病、猫艾滋)时,淋巴结会肿大,质地较硬,可推动,常伴随发热、食欲减退等症状。

初步判断:观察包块特征与猫咪状态

发现猫咪脖子有包块时,主人可通过观察包块和猫咪的整体状态,初步判断可能的性质,以下为关键观察要点(可参考表格归纳):

| 观察项目 | 正常/生理性表现 | 异常/病理性表现 | 可能原因举例 |

|---|---|---|---|

| 大小变化 | 缓慢生长或长期不变 | 24小时内明显增大,或快速增大 | 脓肿、恶性肿瘤 |

| 软硬度 | 柔软(如脂肪瘤、皮脂腺囊肿) | 坚硬(如肿瘤、淋巴结肿大) | 淋巴结肿大、纤维瘤 |

| 活动度 | 可推动(与周围组织无粘连) | 固定不动(与皮肤或深层组织粘连) | 恶性肿瘤、深层脓肿 |

| 疼痛反应 | 触摸时猫咪无躲闪或轻微不适 | 触摸时猫咪尖叫、躲闪、抗拒 | 脓肿、急性感染 |

| 表面皮肤 | 颜色正常,无破溃 | 红肿、破溃、流脓/血,或脱毛 | 脓肿、寄生虫感染、恶性肿瘤 |

| 伴随症状 | 精神、食欲正常,无发热 | 精神萎靡、拒食、发烧、体重下降 | 全身性疾病(如猫白血病)、严重感染 |

出现这些情况需立即就医!

若猫咪脖子包块伴随以下任一症状,需尽快带往宠物医院,避免延误治疗:

- 包块特征异常:直径超过2厘米、质地坚硬、固定不动、24小时内明显增大,或表面皮肤破溃、出血。

- 全身症状:精神沉郁、食欲废绝、持续发烧(体温>39.5℃)、体重快速下降、呼吸困难或吞咽困难。

- 疼痛反应剧烈:猫咪频繁抓挠、舔舐包块,或触摸时出现攻击行为,提示可能存在急性感染或神经压迫。

- 包块破溃流脓:自行处理可能导致感染扩散,需专业清创和抗生素治疗。

家庭护理与就医后注意事项

就医前护理(避免二次伤害)

- 防止抓挠:给猫咪佩戴伊丽莎白圈,避免抓挠导致包块破裂或感染加重。

- 保持清洁:若包块表面有污垢,可用温盐水(浓度0.9%)轻轻擦拭,但不要挤压或涂抹药膏。

- 记录变化:用尺子测量包块大小,拍照记录每日变化,方便医生判断病情进展。

就医后护理(遵医嘱执行)

- 药物使用:若诊断为感染,需按时给猫咪口服或外用抗生素,完成整个疗程(即使症状消失也不可擅自停药);若为肿瘤,可能需手术切除或化疗,需定期复查。

- 伤口护理:手术后需保持伤口干燥清洁,按时换药,避免猫咪舔舐(可佩戴伊丽莎白圈或手术服)。

- 环境管理:若为寄生虫感染,需同时对猫咪生活环境(猫窝、玩具、食盆)进行消毒,并定期驱虫(体内外驱虫药每月1次)。

相关问答FAQs

Q1:猫咪脖子有包能自己挤吗?

A:绝对不能!自行挤压可能导致细菌扩散,引发局部蜂窝织炎或全身性感染(如败血症);若包块为脓肿或肿瘤,挤压还可能造成破裂、转移,加重病情,正确的做法是观察包块特征,尽快就医,由专业医生处理(如脓肿需切开引流,肿瘤需手术切除)。

Q2:猫咪疫苗后脖子有包是正常的吗?需要处理吗?

A:部分猫咪在接种疫苗后1-2周内,注射部位可能出现轻微硬结或包块,这是正常的免疫反应,通常柔软、无痛,边界清晰,会逐渐自行消退,若包块红肿热痛、持续增大超过2周,或伴随发烧、精神差,则可能是继发感染,需及时就医检查,必要时使用抗生素治疗。