仓鼠作为常见的啮齿类宠物,其消化系统结构与其杂食性、小型哺乳动物的生理特点密切相关,而肠子作为消化系统的核心部分,承担着营养吸收、水分调节和废物排出等重要功能,要了解仓鼠肠子的具体形态,需从整体结构、分段特点、功能适应性等多个维度展开。

仓鼠的消化系统包括口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门等部分,其中肠子分为小肠和大肠两大部分,总长度约占体长的5-8倍(成年仓鼠体长约10-15厘米,肠子总长约50-120厘米),这种较长的肠道比例是其适应杂食性、尤其是高纤维食物(如种子、植物茎叶)的关键结构基础,能够延长食物在肠道内的停留时间,提高营养物质的吸收效率。

小肠:消化吸收的核心场所

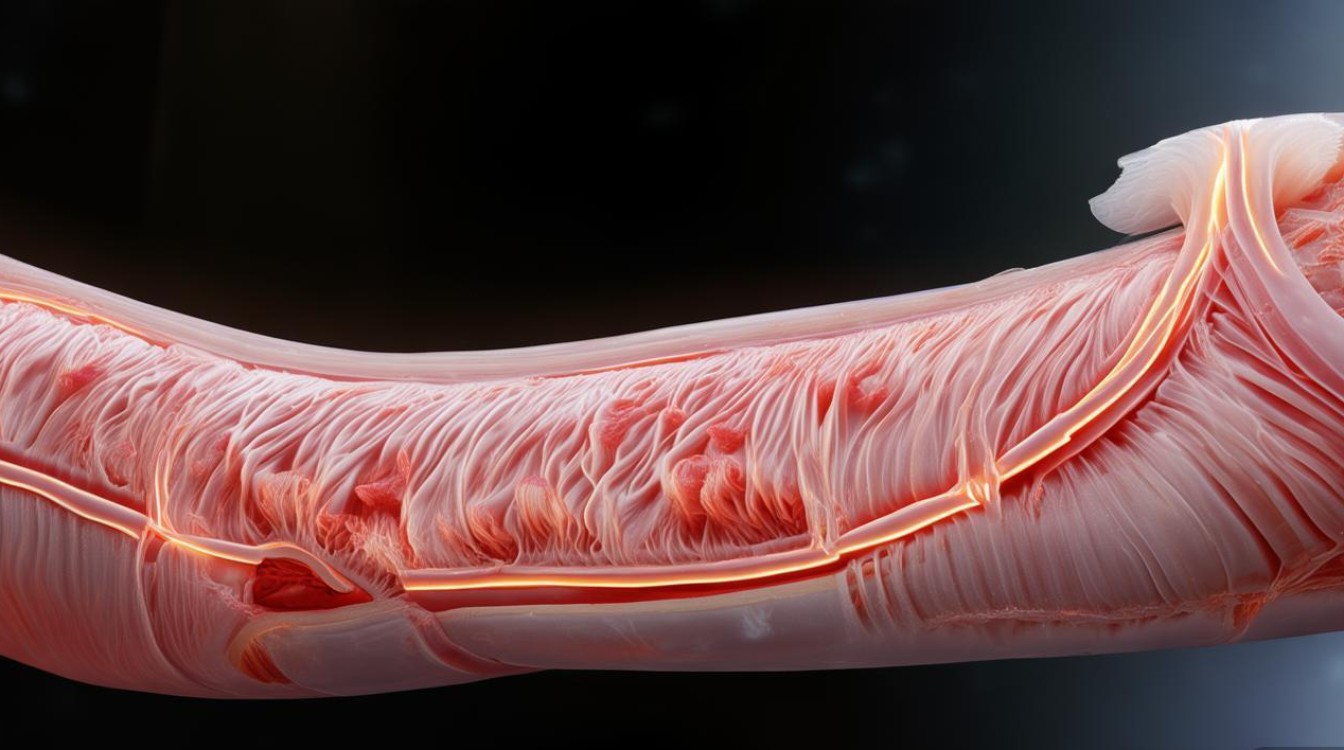

小肠是仓鼠肠子的最长部分,约占肠道总长度的70%-80%,分为十二指肠、空肠和回肠三段,各段结构差异显著,功能各有侧重。

十二指肠是小肠的起始段,连接胃的幽门,长度约5-8厘米,呈“C”形弯曲,环绕胰腺头部,其管壁较厚,黏膜表面有大量环形皱襞,内含十二指肠腺(勃氏腺),分泌碱性黏液,中和胃酸保护黏膜,同时为胰酶提供适宜的弱碱性环境,肝脏分泌的胆管和胰腺的主胰管在此开口,将胆汁和胰液注入肠腔,参与脂肪、蛋白质和碳水化合物的初步分解。

空肠是小肠中最长的部分,约占小肠总长度的50%-60%,长度可达30-60厘米,其管径较细,管壁薄而柔软,黏膜表面密集分布指状突起的绒毛,绒毛表面还有微绒毛,形成“绒毛-微绒毛”三级结构,使吸收面积扩大约600倍(成年仓鼠小肠吸收面积可达0.5-1平方米),绒毛内有丰富的毛细血管网和中央乳糜管,前者负责吸收葡萄糖、氨基酸等水溶性营养物质,后者负责吸收甘油、脂肪酸等脂溶性物质及脂溶性维生素(A、D、E、K),空肠黏膜上皮细胞不断更新,约2-3天更换一次,确保吸收功能高效。

回肠是小肠的末段,连接大肠,长度约8-15厘米,与空肠相比,其绒毛较短而稀疏,黏膜皱襞低平,但淋巴组织丰富(含孤立淋巴滤泡和集合淋巴滤泡),参与肠道局部免疫,回肠末端与大肠连接处有回盲瓣,由两片半月形黏膜皱襞构成,可防止大肠内容物逆流回小肠,同时控制食糜进入大肠的速度,确保小肠充分吸收营养。

大肠:水分吸收与废物形成的通道

大肠占肠道总长度的20%-30%,分为盲肠、结肠和直肠三段,主要负责水分和电解质的吸收,形成并储存粪便,同时参与部分微生物发酵。

盲肠是大肠的起始段,呈盲囊状,长约4-8厘米,直径约0.5-1厘米,体积较大,约占大肠总长度的1/3,其黏膜表面有大量螺旋形皱襞,内含丰富的淋巴组织(发达的盲肠扁桃体)和复杂的微生物群落(细菌、原生动物等),仓鼠的盲肠功能独特:微生物可分解食物中的纤维素、半纤维素等难以消化的多糖,产生挥发性脂肪酸(如乙酸、丙酸),为仓鼠提供部分能量;盲肠内容物经发酵后形成柔软、湿润的“盲肠便”(软粪),富含维生素B族、蛋白质和微生物菌体,仓鼠会通过食粪行为(coprophagy)直接从肛门排出并重新摄入,使营养物质在肠道内二次吸收,这是一种高效利用营养的适应性策略。

结肠连接盲肠和直肠,长度约10-20厘米,分为升结肠、横结肠和降结肠三部分,结肠黏膜无绒毛,表面有密集的杯状细胞,分泌黏液与食糜混合,形成粪便的润滑层,结肠的主要功能是吸收剩余水分和电解质,使食糜逐渐固化为成形粪便,其蠕动较缓慢,通过分节运动和集团运动推进内容物,同时通过结肠内细菌的进一步发酵,对未完全消化的营养物质进行二次分解。

直肠是大肠的末段,长约3-5厘米,连接肛门,直肠黏膜有较多直肠腺,分泌黏液保护肠壁,同时储存形成的粪便,当粪便积累到一定量时,刺激直肠壁的感受器,引发排便反射,通过肛门排出体外,直肠壁内有肛门内括约肌(平滑肌)和肛门外括约肌(骨骼肌),共同控制排便动作。

肠壁的共性结构与功能支撑

无论是小肠还是大肠,肠壁均由内向外分为黏膜层、黏膜下层、肌层和浆膜层四层,共同支撑肠道的蠕动、吸收和分泌功能。

- 黏膜层:直接接触肠内容物,小肠黏膜形成绒毛和微绒毛,扩大吸收面积;大肠黏膜无绒毛,但杯状细胞丰富,分泌黏液润滑粪便并保护黏膜免受机械损伤和细菌侵袭。

- 黏膜下层:含血管、淋巴管、神经丛(黏膜下神经丛)和结缔组织,负责营养物质的运输和肠壁的局部调节。

- 肌层:由内环行肌和外纵行肌组成,收缩时产生蠕动和分节运动,推动食糜前进并促进与消化液的混合。

- 浆膜层:覆盖肠壁外表面,由间皮和少量结缔组织构成,分泌浆液减少摩擦,固定肠位置。

小肠与大肠的结构与功能对比

为更直观展示仓鼠肠子的分段特点,以下通过表格对比小肠和大肠的主要结构与功能:

| 部位 | 长度(相对体长) | 结构特点 | 主要功能 |

|---|---|---|---|

| 小肠 | 5-8倍体长 | 绒毛密集、微绒毛丰富、淋巴管和毛细血管发达 | 分解食物、吸收葡萄糖、氨基酸、脂肪酸及维生素 |

| 十二指肠 | 短(5-8cm) | 有胆管和胰管开口,环形皱襞高 | 中和胃酸、接收胆汁和胰液、初步消化 |

| 空肠 | 最长(占小肠50%-60%) | 绒毛最长最密、三级结构吸收面积大 | 主要吸收营养物质 |

| 回肠 | 较短(8-15cm) | 绒毛稀疏、淋巴组织丰富、有回盲瓣 | 二次吸收、免疫防御、控制食糜进入大肠 |

| 大肠 | 2-3倍体长 | 无绒毛、杯状细胞多、盲肠膨大 | 吸收水分、形成粪便、微生物发酵 |

| 盲肠 | 占大肠1/3(4-8cm) | 盲囊状、黏膜皱襞螺旋、微生物群落丰富 | 纤维素发酵、合成维生素K/B族、形成软粪 |

| 结肠 | 10-20cm | 杯状细胞多、蠕动缓慢 | 吸收水分电解质、固形粪便 |

| 直肠 | 3-5cm | 储存粪便、有括约肌控制 | 排便反射、排出废物 |

仓鼠肠子结构的适应性意义

仓鼠肠子的较长长度、小肠的巨大吸收面积、盲肠的发酵功能及食粪行为,共同构成了其适应杂食性和高纤维食物的关键结构基础,在野外,仓鼠主要以种子、谷物、植物茎叶、昆虫等为食,长肠道和高效吸收系统可确保从低营养密度的食物中获取足够的能量和营养;盲肠微生物发酵则解决了自身缺乏纤维素消化酶的问题,将难以利用的纤维素转化为可吸收的短链脂肪酸;而食粪行为则是对营养物质“二次利用”的极致优化,尤其能回收维生素B族和蛋白质,这种适应性使其在多变的环境中得以生存。

相关问答FAQs

问题1:仓鼠的肠子为什么比身体长很多?

解答:仓鼠作为小型杂食性动物,主要食物为种子、植物茎叶等高纤维、低营养密度的物质,较长的肠道(约为体长的5-8倍)可延长食物在消化道内的停留时间,为消化酶和微生物充分分解营养物质(如纤维素)提供条件,同时增加小肠的吸收面积,确保从有限的食物中获取足够的能量、维生素和矿物质,这种结构是其适应野外生存环境的重要进化特征。

问题2:仓鼠会吃自己的粪便,这和肠子结构有什么关系?

解答:仓鼠的食粪行为与其盲肠结构密切相关,盲肠内富含微生物,可发酵纤维素并合成维生素B族、蛋白质等营养物质,形成柔软的“盲肠便”,这种软粪排出后,仓鼠会重新摄入,使其通过小肠再次吸收,实现营养物质的二次利用,这是仓鼠对高纤维食物的一种适应性策略,而盲肠的发达结构是这一行为的基础,帮助其最大化获取食物中的营养。