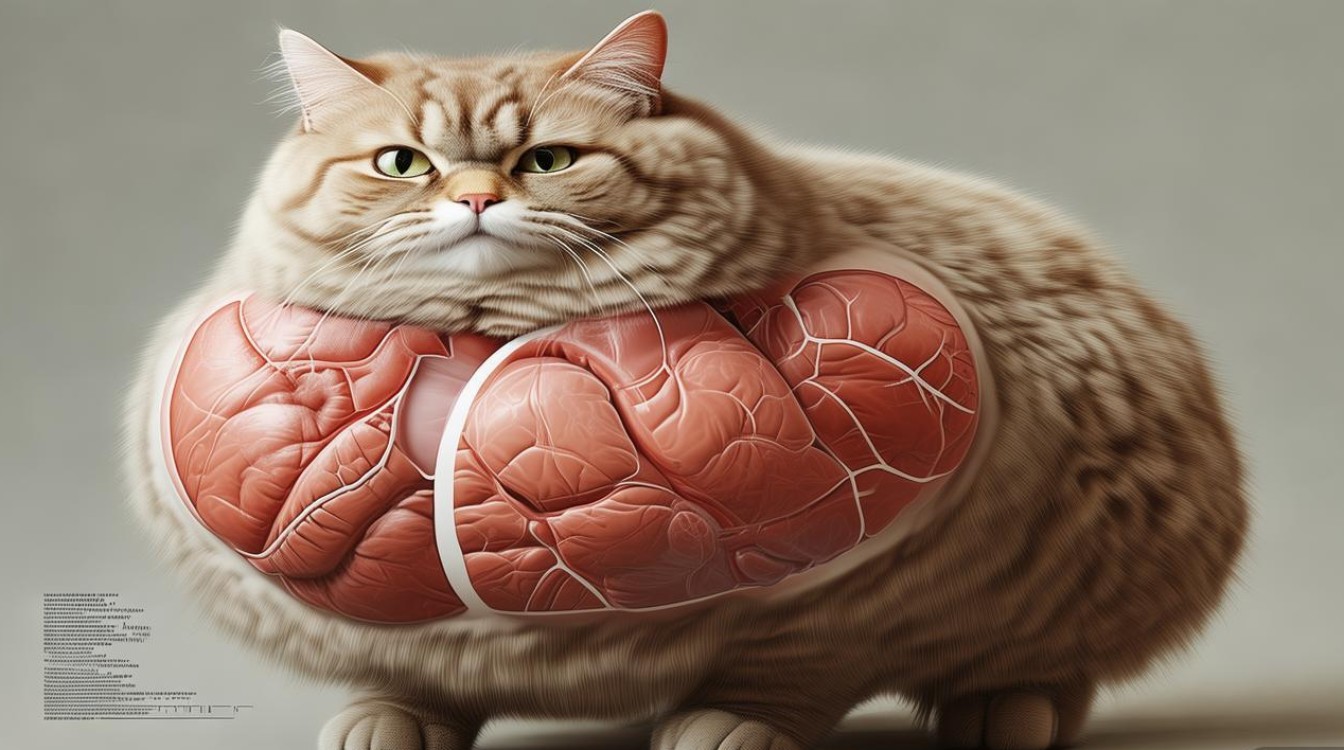

猫咪肥胖已成为现代家猫常见的健康问题,不仅影响外观和活动能力,更会对内脏器官造成严重损害,其中肝脏是最易受影响的器官之一,肝脏作为猫咪体内的“代谢中枢”,负责脂肪、蛋白质、糖类的分解与合成,同时具备解毒、合成凝血因子等重要功能,当猫咪长期处于肥胖状态时,肝脏的正常代谢功能会被打乱,进而引发一系列肝脏疾病,甚至危及生命。

肥胖导致肝脏病变的核心机制与脂质代谢紊乱密切相关,正常情况下,肝脏会摄取血液中的游离脂肪酸,将其转化为极低密度脂蛋白(VLDL)并运输至外周组织利用,但肥胖猫咪的脂肪细胞过度膨胀,会大量释放游离脂肪酸,超出肝脏的处理能力;高脂饮食还会抑制脂肪酸的氧化分解,促进甘油三酯在肝细胞内堆积,这种“脂肪输入过多、输出减少”的状态,会导致肝细胞内脂肪含量超过10%(正常猫肝脂肪含量<5%),形成“脂肪肝”(医学称为“肝脂质沉积症”),若不及时干预,肝细胞持续被脂肪挤压,会逐渐发生变性、坏死,甚至引发炎症反应(脂肪性肝炎),进一步发展为肝纤维化、肝硬化,最终可能导致肝功能衰竭。

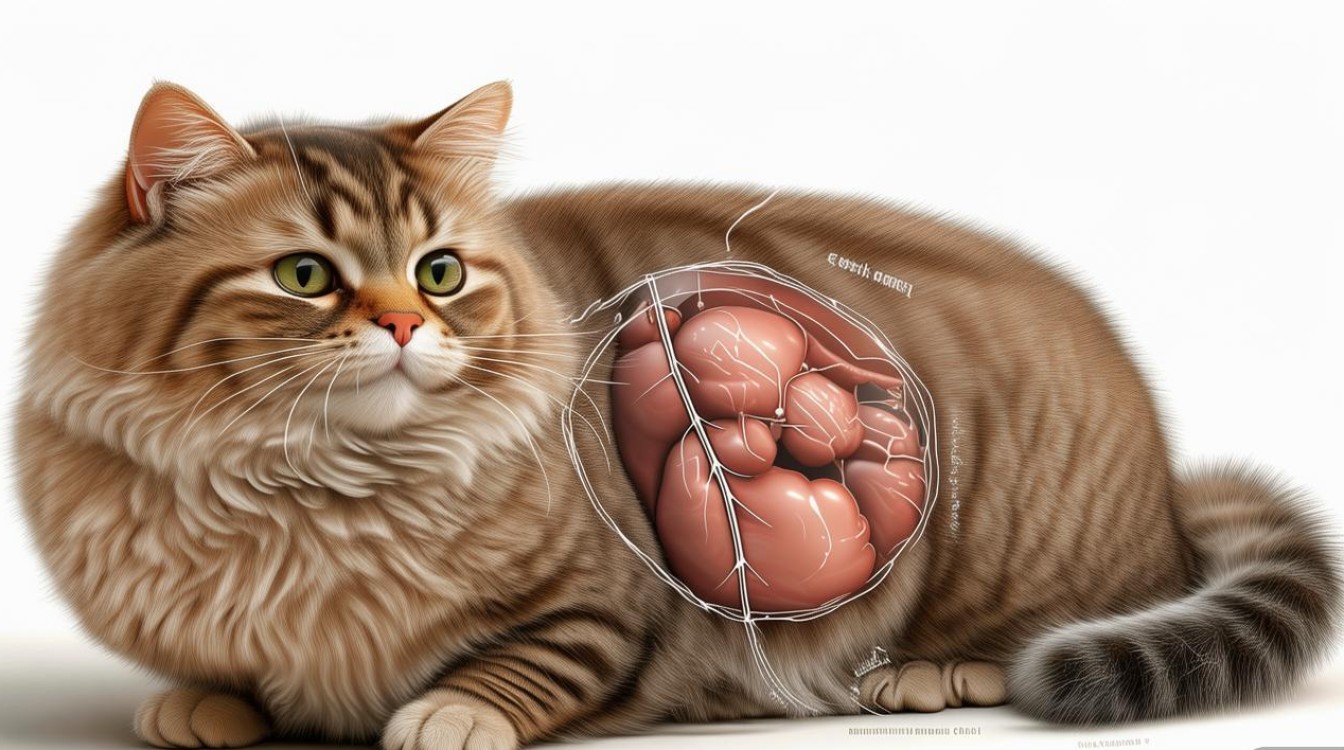

除了脂肪肝,肥胖还会增加猫咪患“猫脂肪肝综合征”( hepatic lipidosis)的风险,这是一种特发性疾病,多见于肥胖猫咪因应激、疾病等原因导致食欲骤减,身体被迫分解脂肪供能,但肝脏无法及时处理大量涌入的脂肪酸,从而急剧加重脂肪肝,此时猫咪可能出现食欲废绝、呕吐、精神沉郁、黄疸(眼白、皮肤发黄)等症状,若不及时治疗,死亡率可高达60%以上。

肥胖对肝脏的影响还体现在胰岛素抵抗方面,肥胖常伴随胰岛素抵抗,导致血糖调节异常,进而加剧肝脏脂肪合成,胰岛素抵抗还会减少载脂蛋白的合成,进一步阻碍肝脏内脂肪的转运,形成恶性循环,长期肥胖的猫咪,肝脏可能出现慢性炎症,激活肝星状细胞,促进胶原蛋白沉积,逐渐发展为肝硬化,表现为腹水、凝血功能障碍、神经症状(肝性脑病)等严重并发症。

为更直观地展示肥胖猫咪肝脏问题的症状,可参考下表:

| 症状阶段 | 具体表现 | 可能提示的肝脏问题 |

|---|---|---|

| 早期 | 食欲减退、精神萎靡、体重突然下降(非主动减肥)、轻微呕吐 | 轻度脂肪肝、代谢紊乱 |

| 中期 | 黄疸(眼结膜、皮肤发黄)、腹泻、饮水量增加、腹部膨隆 | 脂肪性肝炎、胆汁淤积 |

| 晚期 | 嗜睡、抽搐、腹水、牙龈出血、呼吸困难 | 肝硬化、肝功能衰竭、肝性脑病 |

诊断肥胖相关的肝脏疾病,需结合病史(肥胖史、饮食情况)、临床症状及实验室检查,血液检查可见肝酶(ALT、AST)升高、胆红素升高、白蛋白降低;影像学检查(如B超)可显示肝脏回声增强、体积增大;肝穿刺活检是确诊的金标准,可明确脂肪含量、炎症程度及纤维化情况。

治疗肥胖导致的肝脏问题,需采取“综合干预”策略,针对急性期(如脂肪肝综合征),需立即纠正营养不良,通过鼻饲管或静脉输液提供高蛋白、低脂肪营养支持,同时补充维生素、电解质;通过调整饮食(如处方粮、定时定量喂食)、增加运动(互动玩具、垂直空间设计)等方式逐步减重,减重速度需控制在每周体重的1%-2%,避免过快加重肝脏负担;针对并发症(如炎症、腹水)进行对症治疗,必要时使用保肝药物(如SAMe、水飞蓟素)。

预防胜于治疗,控制猫咪体重是保护肝脏的关键:选择高蛋白、低碳水化物的猫粮,避免喂食人类高脂食物;每日安排至少30分钟互动游戏,增加运动量;定期体检(每年1-2次),监测体重及肝功能,将体重控制在理想范围(体况评分5/9分)。

相关问答FAQs

Q1:猫咪肥胖导致的脂肪肝能治好吗?

A:早期干预的脂肪肝治愈率较高,通过积极的营养支持、体重管理及对症治疗,多数猫咪的肝功能可逐渐恢复,但若已发展为肝硬化或肝功能衰竭,预后较差,需长期管理甚至终身治疗,关键在于早发现、早干预,避免病情恶化。

Q2:如何判断猫咪是否已经出现肝脏问题?

A:可通过观察日常表现初步判断:若猫咪出现食欲不振、持续呕吐、精神萎靡、体重无故下降、眼白或皮肤发黄(黄疸)、腹部异常膨隆等症状,需警惕肝脏问题,建议及时就医,通过血液检查(肝功能、胆红素)、B超等明确诊断,避免延误治疗。