猫咪的发育是一个循序渐进且充满变化的过程,不同阶段其身体结构、生理功能和行为特征都会发生显著转变,了解这些发育节点,有助于主人更好地照顾猫咪,确保其健康成长,总体而言,猫咪的发育可分为幼猫期、成猫期和老年期三大阶段,每个阶段又可细分为多个关键时期,每个时期都有独特的发育特点和养护重点。

幼猫期(0-12个月):快速成长与能力塑造

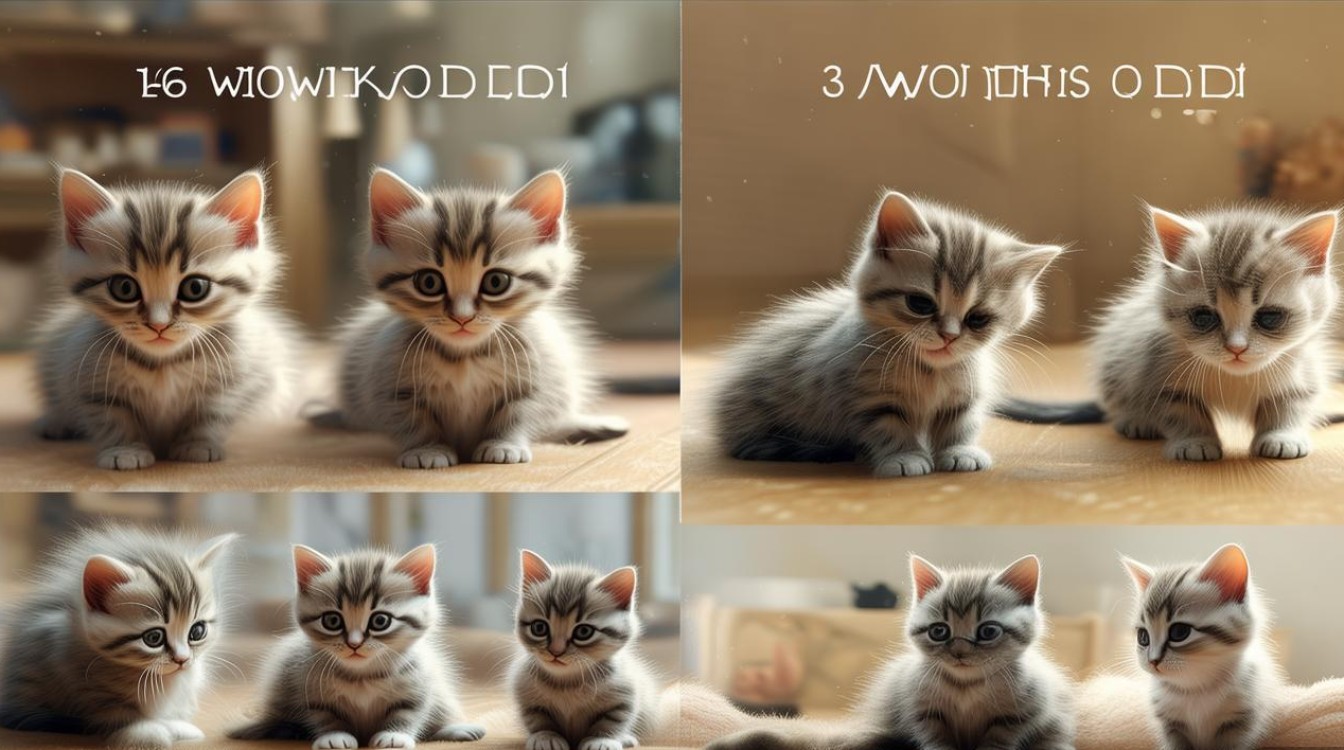

幼猫期是猫咪一生中变化最剧烈的阶段,从依赖母猫的脆弱新生儿,逐步成长为具备独立生存能力的“小大人”,根据发育速度和生理特点,幼猫期可细分为四个子阶段:

新生儿期(0-2周):依赖母猫的脆弱阶段

刚出生的猫咪被称为“新生儿”,此时它们尚未发育完全,眼睛和耳朵紧闭,无法自主调节体温,行动能力极弱,仅能依靠本能爬向母猫乳头进食。

- 身体发育:出生时体重约100-200克,身长12-15厘米,全身覆盖细软胎毛,脐带在出生后3-5天自然脱落,这一阶段体重每天增长约10-15克,2周龄时可达250-350克。

- 感官发育:眼睛和耳道尚未打开,对光线和声音无反应,主要依靠触须和嗅觉感知母猫和周围环境。

- 饲养要点:需确保母猫在场,提供温暖、安静的产房(温度保持在30-32℃),避免频繁打扰,若母猫无法哺乳,需人工喂食宠物专用羊奶粉(切勿喂牛奶,以免乳糖不耐受),每2-3小时喂食一次,每次1-2毫升。

幼猫探索期(2周-2个月):感官觉醒与社会化关键期

2周龄左右,猫咪的眼睛开始慢慢睁开(蓝灰色,约3-4周恢复正常颜色),耳道也逐渐打开,开始对声音和光线产生反应,这是感官发育的重要转折点。

- 身体发育:2月龄时体重可达500-800克,乳牙全部长齐(26颗),开始学习站立、行走,并能自主控制排泄(会模仿母猫使用猫砂盆)。

- 行为发育:3周龄后开始对周围环境产生好奇,会爬行探索;4-6周龄时,开始学习玩耍(如追逐、扑咬),这是运动能力和捕猎本能的萌芽;7-8周龄进入“社会化关键期”,需接触人类、其他动物及不同环境,否则可能胆小或具有攻击性。

- 饲养要点:4周龄可尝试用湿粮泡软过渡(幼猫粮+羊奶粉),少量多餐;每天安排15-20分钟互动玩耍(如逗猫棒),促进肌肉发育;8周龄左右可首次驱虫(体内外同驱),并准备接种疫苗(猫三联第一针)。

快速生长期(2-6个月):骨骼肌肉发育与换牙期

这一阶段是猫咪的“黄金生长期”,体重和体型迅速变化,每天可增重20-30克,6月龄时体重可达成年体重的50%-70%。

- 身体发育:乳牙开始脱落,恒牙逐渐长出(共30颗),换牙期间可能出现流口水、食欲不振;骨骼快速钙化,四肢比例逐渐协调,肌肉线条变得明显;部分品种(如布偶、英短)在4月龄后开始显现毛色特征。

- 行为发育:运动需求激增,喜欢攀爬、跳跃,捕猎行为更明显(如扑抓移动的物体);开始标记领地(公猫更明显,会喷尿或用脸颊摩擦物品)。

- 饲养要点:提供高蛋白、高钙的幼猫粮(蛋白质含量≥30%),避免喂食生肉或过咸食物;准备猫抓板、爬架等满足攀爬需求;换牙期提供洁齿零食或磨牙玩具,避免乱咬家具;3月龄完成猫三联第二针,4月龄打第三针及狂犬疫苗。

少年期(6-12个月):性成熟与体型定型

6月龄后,猫咪的体型逐渐接近成年,但骨骼和肌肉仍在发育,性器官开始成熟。

- 身体发育:12月龄时多数品种体重已达成年标准(如英短雄猫4-6公斤,雌猫3-5公斤),骨骼闭合,体型稳定;部分公猫开始出现“发腮”(脸颊脂肪堆积),母猫则更纤细。

- 行为发育:性成熟(公猫6-8月,母猫4-7月),可能出现发情行为(母猫嚎叫、公猫乱尿);性格逐渐稳定,但仍保留活泼好动的天性,探索欲强。

- 饲养要点:控制食量,避免过度肥胖(成年后易患糖尿病、关节炎等);6-8月龄建议绝育(可减少生殖系统疾病、发情困扰及攻击行为);完成所有疫苗接种后,可定期带猫咪外出(用牵引绳)或增加室内环境丰富性(如益智玩具)。

成猫期(1-7岁):稳定与健康维护

1岁龄的猫咪生理机能基本成熟,进入“成猫期”,这是它们生命中最稳定、健康的阶段,特点是体重稳定、性格成熟、运动能力达到顶峰。

- 身体发育:体重和体型不再发生显著变化,每年体重波动不超过10%;毛发浓密有光泽,皮肤弹性良好;牙齿进入恒牙期,需注意口腔清洁(每周刷牙1-2次,预防牙结石)。

- 行为发育:作息规律,每天睡眠12-16小时,夜间和清晨较为活跃;领地意识强,会通过蹭、抓等方式标记“地盘”;对主人有较强依赖性,会通过呼噜、踩奶等行为表达亲密。

- 饲养要点:提供成猫粮(蛋白质≥25%,脂肪≤15%),定时定量喂食(每天2-3餐);每年体检1次(包括血常规、生化、传染病筛查),每3个月驱虫1次;保持环境清洁,每天清理猫砂盆,避免应激(如搬家、新成员加入需逐步适应)。

老年期(7岁以上):机能衰退与特殊照护

7岁龄以上的猫咪进入“老年期”,相当于人类的50-60岁,身体机能逐渐衰退,需更细致的照护。

- 身体发育:肌肉流失、脂肪堆积,体重可能下降或肥胖;器官功能衰退(如肾功能减退、心脏功能减弱);牙齿磨损严重,可能出现掉牙、口腔疾病;关节灵活性下降,易患关节炎(表现为跳跃困难、走路跛行)。

- 行为发育:活动量减少,睡眠时间延长(每天18-20小时);记忆力、反应力下降,可能出现迷路、随地排泄等问题;性格可能变得孤僻或黏人,需更多陪伴。

- 饲养要点:提供老年猫粮(低磷、高易消化蛋白,保护肾脏);将猫砂盆放在低处,方便进出;提供柔软的猫窝,减少关节压力;每半年体检1次,重点检查肾功、心功、血糖;增加互动时间,用轻柔的方式抚摸玩耍,避免剧烈运动。

幼猫期关键发育指标与饲养注意事项表

| 时间段 | 体重范围 | 关键发育指标 | 饲养注意事项 |

|---|---|---|---|

| 0-2周(新生儿期) | 100-200克 | 眼睛耳朵未开,脐带脱落 | 保温、母乳/羊奶粉喂养,避免频繁打扰 |

| 2周-2个月 | 250-800克 | 睁眼、立耳、乳牙长齐、自主排泄 | 过渡湿粮、社会化训练、首次驱虫 |

| 2-6个月 | 500克-成年50% | 换牙、骨骼肌肉快速发育、捕猎行为萌芽 | 高钙幼猫粮、磨牙玩具、疫苗接种 |

| 6-12个月 | 成年体重50%-70% | 性成熟、体型定型、性格稳定 | 控制食量、绝育、绝育后调整饮食 |

相关问答FAQs

Q1:猫咪几个月算成年?可以离开母猫吗?

A:猫咪通常在1岁龄左右完全成年,此时骨骼、肌肉、性器官发育成熟,但建议在2月龄断奶后(8周龄)离开母猫,此时已具备基本生存能力(如自主进食、使用猫砂盆),过早离开(小于8周)可能影响社会化发育,导致胆小或行为问题;过晚离开(大于12周)可能对母猫造成负担,也易让幼猫产生过度依赖。

Q2:幼猫期如何进行社会化训练?

A:社会化关键期为3-7周龄,需在此阶段让幼猫接触多样化环境、声音、物品和生物:① 接触人类:不同年龄、性别的人(戴帽子、戴口罩等)轻柔抚摸、抱举,避免粗暴对待;② 接触动物:与已免疫的温顺猫咪或狗狗互动,学习社交规则;③ 适应环境:播放吸尘器、汽车声等音频,让猫习惯日常噪音;④ 习惯触摸:定期检查耳朵、嘴巴、爪子,方便后续医疗护理,社会化训练需循序渐进,每次5-10分钟,避免强迫,让猫咪在 positive association 中建立安全感。