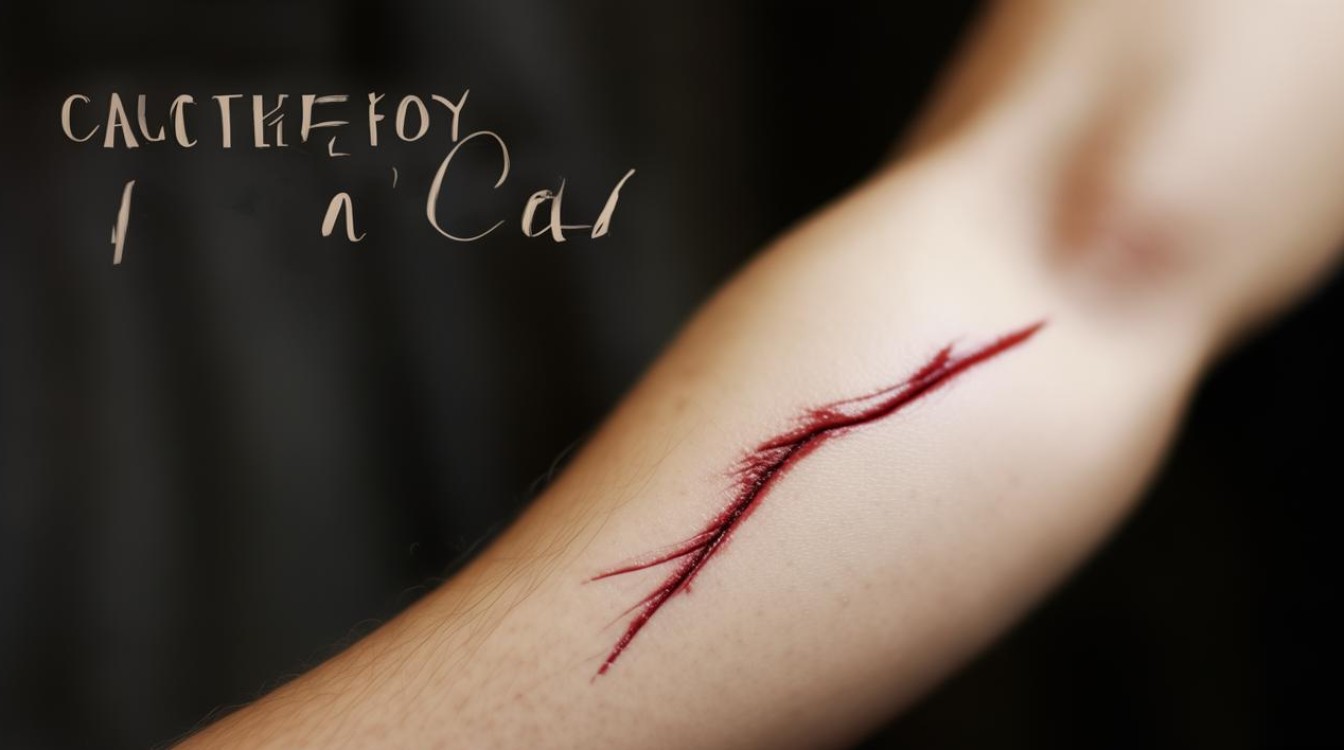

被猫咪抓了之后,很多人可能会觉得“小猫爪子没多大事”,随便涂点药就行,但实际上猫咪的爪子可能携带多种细菌和病毒,稍不注意就可能引发感染甚至更严重的问题,尤其是被流浪猫、未接种疫苗的家猫或经常外出的猫咪抓伤后,处理不当可能导致猫抓病、狂犬病等风险,正确的处理流程不仅包括伤口的即时清洁和消毒,还涉及后续观察、就医判断,而“被猫咪抓了的照片”在这个过程中其实扮演着重要角色——它能帮助医生准确判断伤情、追踪恢复情况,甚至在必要时作为就医依据,下面就来详细说说被猫咪抓伤后该如何科学处理,以及照片记录的具体用途和注意事项。

为什么被猫咪抓伤不能忽视?

猫咪的爪子虽小,但爪尖带有倒钩,抓伤时容易造成皮肤深层破损,且爪子缝隙中可能残留细菌(如巴尔通体、金黄色葡萄球菌等)、寄生虫(如弓形虫)或病毒(如狂犬病病毒),尤其是流浪猫,生存环境复杂,接触病原体的风险更高;即使是家猫,若未定期驱虫和接种疫苗,也可能成为病原携带者,常见的猫抓病由巴尔通体感染引起,症状包括伤口红肿、疼痛、化脓,甚至伴随发热、淋巴结肿大,严重时可能影响心脏、眼睛等器官;而狂犬病虽然猫传给人的概率较低,但一旦发病死亡率接近100%,因此绝不能掉以轻心。

被猫咪抓伤后的正确处理步骤

被抓伤后,黄金处理时间是2小时内,越早处理,感染风险越低,具体步骤可分为四步,建议严格按照操作执行:

立即冲洗:用流动清水彻底清洁伤口

抓伤后第一时间用流动的清水(或生理盐水)冲洗伤口,持续15-20分钟,冲洗时轻轻挤压伤口周围,尽量排出可能进入组织的血液和组织液,避免用力揉搓,以免加重损伤,如果现场没有流动水,瓶装水或干净的井水也可临时替代,但需注意水的清洁度。

消毒:选择合适消毒剂,避免刺激伤口

冲洗后,用碘伏(聚维酮碘溶液)对伤口进行消毒,碘伏刺激性小、杀菌谱广,适合皮肤破损后的消毒,消毒时以伤口为中心,由内向外画圈涂抹,范围大于伤口周边5厘米,确保覆盖可能被污染的区域,注意:不要使用酒精或红药水——酒精会刺激伤口引起剧痛,且可能影响组织愈合;红药水含汞制剂,与碘伏混合会产生毒性,对伤口不利。

包扎:根据伤口情况决定是否覆盖

如果伤口较浅、出血量少,可暴露伤口,保持干燥透气(有利于形成保护性痂皮);如果伤口较深、出血较多,或位于关节、易摩擦部位(如手心、脚心),可用无菌纱布轻轻覆盖,用胶带固定,避免二次污染,包扎时不要过紧,以免影响血液循环,每天更换1-2次纱布,若纱布渗湿需立即更换。

观察:记录伤口变化,警惕异常症状

处理后需密切观察伤口及身体反应,重点关注以下情况:

- 伤口:是否出现红肿范围扩大、疼痛加剧、流脓、渗液、颜色发黑等;

- 全身症状:是否发热(体温超过38℃)、头痛、乏力、食欲不振,或伤口附近淋巴结(如腋下、腹股沟、颈部淋巴结)肿大、疼痛。

若出现上述任一情况,需立即就医。

“被猫咪抓了的照片”为什么重要?很多人会忽略这一步,但实际上,清晰的照片记录能为后续处理提供关键帮助,具体体现在三个方面:

就医时辅助医生判断伤情

就诊时,医生需要根据伤口的深度、大小、污染程度等判断是否需要打破伤风、狂犬病疫苗或抗生素,如果伤口较深或形态不规则,仅靠口头描述可能不够准确,此时现场拍摄的照片(尤其是刚抓伤时的原始照片)能帮助医生直观了解伤情,

- 伤口是浅表划痕还是深达真皮的抓痕;

- 是否有异物残留(如猫咪的碎屑、泥土);

- 出血量多少(少量渗血 vs 活动性出血)。

这些信息直接影响治疗方案,比如深伤口可能需要清创缝合,而浅表伤口只需消毒观察。

追踪伤口恢复情况,对比变化

感染或愈合不良往往不是立刻发生的,而是在处理后1-3天内逐渐显现,通过每天在同一角度、同一光线下拍摄伤口照片,可以清晰记录红肿消退、结痂形成、有无化脓等过程。

- 第1天:伤口轻微红肿,少量渗血;

- 第2天:红肿范围扩大,出现黄色分泌物;

- 第3天:分泌物减少,红肿减轻。

如果照片显示红肿持续加重或出现异常分泌物,即使没有明显疼痛,也能及时提醒就医,避免延误治疗。

特殊情况下的证据留存

如果抓伤发生在第三方场所(如朋友家、宠物店),或涉及猫咪主人责任(如宠物未拴绳导致抓伤),照片可作为证据,明确伤口来源和严重程度,便于后续责任认定或保险理赔,若猫咪后续出现异常行为(如死亡、疑似狂犬病),照片也能帮助疾控部门追溯传染源。

如何拍摄“有用的”伤口照片?

不是随便拍几张就行,照片需要具备“清晰、完整、可对比”的特点,具体拍摄方法如下:

拍摄时机:分阶段记录关键节点

- 刚抓伤时(立即拍摄):记录原始伤口状态,包括大小、深度、出血情况,此时还未消毒或处理,能反映真实污染程度;

- 处理后(30分钟内拍摄):记录消毒、包扎后的状态,比如碘伏涂抹范围、纱布覆盖情况;

- 后续每日固定时间拍摄:建议每天同一时间(如睡前)、同一位置拍摄,光线尽量使用自然光或固定光源,避免阴影和反光,确保不同时间点的照片可对比。

包含伤口和参照物

- 特写伤口:手机相机开启“微距模式”,距离伤口10-20厘米,确保伤口细节清晰(如边缘是否整齐、有无破损);

- 加入参照物:在伤口旁放置硬币(直径约2厘米)、尺子(刻度清晰)或常用物品(如笔盖),通过对比显示伤口实际大小;

- 拍摄伤口全景:若伤口在四肢,需包含伤口和周围关节(如手被抓伤,拍整个手背和部分手指),帮助医生判断伤口位置和功能影响。

注意事项:避免这些拍摄误区

- 不要过度美颜或滤镜,否则可能模糊伤口细节;

- 不要只拍“好看”的角度,比如避开红肿部位拍局部,需完整展示伤口全貌;

- 照片及时备份,避免手机丢失导致记录缺失,可上传至云端或另存电脑。

什么情况下必须就医?抓伤后别自行判断!

虽然多数抓伤通过正确处理可自愈,但以下情况需立即去医院,由专业评估是否需要医疗干预:

| 情况分类 | 具体表现 | 处理建议 |

|---|---|---|

| 伤口特征 | 伤口深(可见脂肪层或肌肉)、长度超过2厘米、出血不止或伤口内有异物残留 | 立即就医,可能需要清创、缝合 |

| 猫咪情况 | 抓伤猫为流浪猫、未接种疫苗、近期行为异常(如攻击性强、流口水、行动不便) | 尽快就医,评估狂犬病暴露风险 |

| 全身症状 | 抓伤后24小时内出现发热、头痛、乏力,或伤口附近淋巴结肿大、疼痛超过3天 | 立即就医,排查猫抓病或感染 |

| 特殊人群 | 被抓伤者为婴幼儿、孕妇、老年人,或自身免疫力低下者(如糖尿病、艾滋病患者) | 尽快就医,预防感染扩散 |

常见误区:这些“土方法”千万别信!

民间关于抓伤处理的说法很多,但很多缺乏科学依据,反而可能加重伤情,以下误区需避开:

- 误区1:“小猫抓没事,不用处理”

小猫爪子虽小,但同样携带细菌,且幼猫未接种疫苗,风险更高,数据显示,约10%的猫抓伤患者会出现猫抓病症状,因此无论猫的大小,都必须按流程处理。 - 误区2:“用牙膏、肥皂水消毒就行”

牙膏含摩擦剂和香精,可能刺激伤口;肥皂水碱性较强,虽能初步清洁,但无法彻底杀菌,仍需用碘伏等专业消毒剂。 - 误区3:“超过24小时处理就没用了”

处理越早越好,但超过24小时仍需冲洗和消毒,只要未出现感染症状,处理都能降低风险,不要因为“晚了”就放弃清洁。

相关问答FAQs

Q1:被猫咪抓了但没出血,需要处理吗?需要打疫苗吗?

A:即使没出血,只要皮肤有破损(如红痕、轻微划痕),就可能存在感染风险,处理流程和出血伤口一致:立即冲洗、碘伏消毒、观察记录,是否需要打疫苗取决于猫咪情况:若猫咪为家猫、定期接种疫苗、健康无异常,通常无需打狂犬病疫苗,但建议打破伤风;若为流浪猫或猫咪健康状况不明,需尽快就医,医生会根据暴露等级(抓伤属于Ⅱ级暴露)判断是否需要接种狂犬病疫苗。

Q2:被猫咪抓了后,伤口周围出现小红点、痒,是感染了吗?怎么办?

A:伤口周围出现小红点、轻微瘙痒,可能是正常炎症反应(伤口愈合过程中的免疫反应),也可能是感染或过敏,建议先观察:若红点范围小、不扩大、无疼痛发热,可继续消毒并保持干燥;若红点范围扩大、出现水疱、疼痛加剧,或伴随发热,需立即就医,可能需要抗生素治疗(如口服头孢类),若消毒后出现瘙痒,可能是对碘伏过敏,可改用氯己定消毒液,并停用可疑过敏物。

被猫咪抓伤后,不要抱有侥幸心理,从冲洗消毒到观察记录,每一步都关乎健康,而“照片”看似简单,却是辅助判断伤情、追踪恢复的重要工具,养成随手记录的习惯,能让处理更科学、更安心。